作者:霍晓庆 来源:草原云

更新时间:2024-08-17

满头满身沙土、胡子拉碴、脸庞黝黑,7月30日,结束了为时15天的巡护,刚走出沙漠,阿拉善右旗自然保护地和野生动植物保护中心主任刘维斌就听到一个激动人心的好消息:他脚下的这片土地,他和同伴守护20多年的沙漠,已经被成功列入《世界遗产名录》。

在巴丹吉林沙漠必鲁图峰脚下拍摄的日落景色。

从2017年启动申遗工作到2024年申遗成功,走了7年,而对这片自然珍宝的守护,已经持续了20余年。

巴丹吉林沙漠-沙山湖泊群遗产提名地总面积1617405.8公顷,包含阿拉善沙漠世界地质公园巴丹吉林沙漠景区、内蒙古巴丹吉林自治区级自然保护区和内蒙古巴丹吉林沙漠湖泊自治区级自然保护区。这里有世界最高的沙山,有被称为巴丹吉林沙漠“四绝”的奇峰、鸣沙、湖泊、神泉,有大片的天然梭梭林和鹅喉羚、盘羊、青羊等珍稀野生动物。这里还发现了鸵鸟蛋和恐龙化石、3000—5000年前人类活动的遗迹,以及承载厚重历史的曼德拉山岩画。“其卓越的美学价值和地质地貌价值,全球少有沙漠可以与其比肩。”第46届世界遗产大会中国代表团成员、中国风景名胜区协会遗产外联部主任杨子砚如是说。

然而,如此神秘美丽的巴丹吉林沙漠,内部生态系统极其脆弱,一旦遭到破坏,宝贵的自然和文化遗产将遭受不可逆转的损失,珍贵的物种资源也会随之消失。1999年,巴丹吉林沙漠湖泊自然保护区应运而生,此后,由雅布赖盘羊和塔木素梭梭林自然保护区合并而成的内蒙古巴丹吉林自治区级自然保护区及巴丹吉林沙漠风景名胜区相继成立。自此,这些散落在历史长河和阿拉善大地上的瑰丽珍宝,有了专门的保护机构。

“20多年来,我们编制了保护区规划,加强人员巡查巡护,保护区严格实施禁牧和草畜平衡制度,核心区不允许建永久建筑,同时规范旅游线路,尽可能减少人为扰动、保持沙漠原始风貌。”阿拉善沙漠世界地质公园阿右旗管理局局长梁宝荣说。

音德日图湖泊

2004年,在林草系统工作的刘维斌成为一名巡护员,开始了与沙漠为伴的生活。因为管护区面积大,沙漠里不确定因素多,每次巡护都是七八个人、两辆车结伴而行,巡护一圈至少要一周的时间。困了就在车里睡觉,如果遇到牧户,还能“侥幸”有热水吃上一顿泡面,但大多时候都是荒无人烟,馒头就着矿泉水就是一顿饭。沙漠常常无情地“翻脸”,一场沙尘暴后,车子的轮胎常被沙子埋住,车门也无法打开。

“最难熬就是夏天,沙漠里的地表温度达到40摄氏度以上,人热得受不了,沙子烫脚。巡护的车子也常常因为高温爆胎、爆缸,十天半个月走不出沙漠,只能等待外界救援。”刘维斌笑言,每次巡护都像是一次“探险”。

这样的巡护,每个月至少要进行一次。刘维斌就这样坚持了20年。野生动植物普查、检查动物疫源疫病、观察植物生长量、监测记录湖泊水位情况、劝返违规放牧牧民……20年来,他和同伴深入牧户宣传禁牧和生态保护知识,救助了数不清的野生动物,核查了数不清的疑似问题图斑,也看着遗产地的野生动物越来越多,湖泊周围的植物越来越茂密。

遗产地内住着50多户牧民,他们保持着传统生活方式,不仅不会对自然产生破坏,还成了积极的生态守护者。乌兰塔塔拉嘎查是青羊的栖息地,当地牧民会专门将自家的草场留出一部分供野生青羊吃。看到垃圾随手捡起来,也已经成为牧民的普遍习惯。

久久为功,辛勤保护。2017年和2018年,遗产地连续两次迎来中外专家实地考察。大家一致认为,依据《实施〈世界遗产公约〉操作指南》,巴丹吉林沙漠最大限度地保留了形成至今的真实性与完整性,符合列入《世界遗产名录》的条件,为申遗之路开了个好头。

巴丹吉林沙漠中的南海子(无人机照片)。

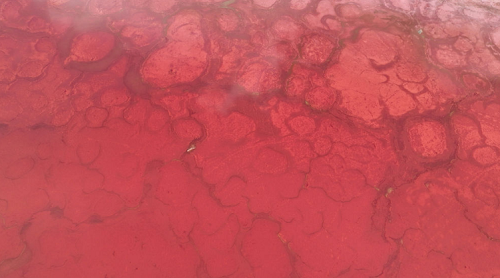

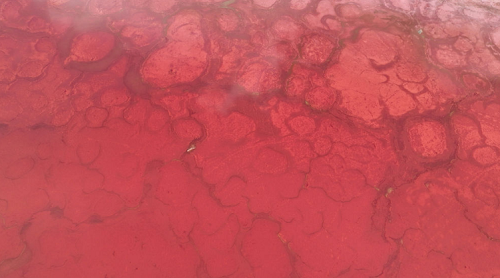

巴丹吉林沙漠中的红海子(无人机照片)

2024年7月26日,巴丹吉林沙漠-沙山湖泊群成功列入《世界遗产名录》。

“申遗成功,是阿拉善和内蒙古的大事,也是中国和世界的大事。我们要探索更多好的方法,持续保护好、传承好、利用好这一宝贵的世界自然遗产,进一步推动社会、经济和生态的可持续发展。”梁宝荣说。

责任编辑:程凯